充電機充電電化學蓄電池的非共軛二羧酸陽極材料是個什么東東?

2018-6-23 15:36:55??????點擊:

最近,充電機可充電鈉離子蓄電池(SIB)在大規模電化學能量儲存領域具有相當大的關注度,且許多有機共軛化合物已被證明其在Na離子存儲中具有電化學活性。然而,由于有限的活性氧化還原基團和非定量的離域作用,這些有機共軛材料通常表現出較低的比容量和不受控制的電壓。若將共軛化合物擴展到非共軛化合物,既可拓展有機電極材料種類,又可以提高有機電極材料活性、豐富鈉離子存儲機制,然而非共軛電極材料的研究還是空白。

【成果簡介】

近日,中科院上海硅酸鹽研究所劉建軍、上海交通大學王開學等人合作報道了1,4-環己烷二羧酸(C8H12O4,CHDA),它是羧酸與非共軛環(-C6H10-)連接的有機非共軛羧酸類化合物,可以與兩個Na離子發生電化學反應,產生了高比容量284 mA h/g(100次循環后249 mA h/g)和良好的倍率性能。第一性原理計算表明,氫轉移誘導的從π*反鍵到σ鍵的軌道轉換能夠穩定嵌入的兩個電子,且具有未配對電子的活性中間體可以被局域的σ鍵和空間位阻所穩定。CHDA作為陽極材料的一個顯著優點是具有良好的可逆性和相對恒定的電壓,因而他們預計將會有大量的有機非共軛化合物可作為充電機充電鈉離子蓄電池中有前景的陽極材料,同時,這項工作為開發用于充電機充電鈉離子蓄電池的新型有機陽極材料提供了新的線索。該研究發表于Angewandte Chemie International Edition,題為“Non-Conjugated Dicarboxylate Anode Materials for Electrochemical Cells”,上海交通大學馬超,上海硅酸鹽研究所和太原理工大學聯合培養生趙曉琳是共同第一作者。

【圖文導讀】

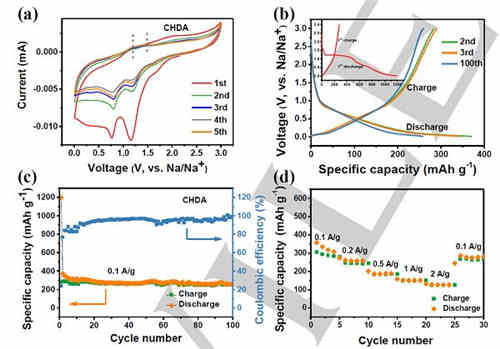

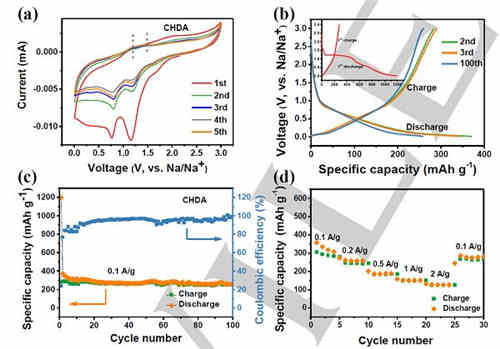

圖1. CHDA電化學活性的實驗評估

(a)在0.5mV/s的掃描速率下的循環伏安曲線

(b)恒電流放電/充電過程

(c)在0.1A/g的電流密度下的循環穩定性

(d)在不同的電流密度下的倍率性能。

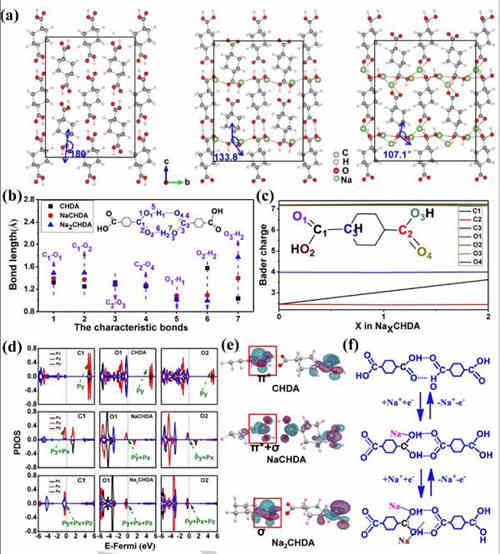

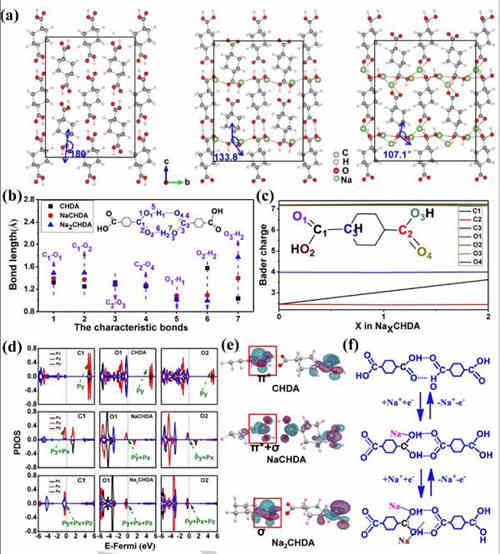

圖2. 充放電過程分析

(a)放電過程中結構的演變,沿(100)方向的CHDA,NaCHDA和Na2CHDA弛豫后的晶體結構

(b)放電過程中鍵長的變化,表明氫轉移過程

(c)對CHDA的碳和氧原子進行Bader電荷分析,表征電化學活性位點

(d)NaxCHDA (x = 0,1,2)中-C(OH)2基團中碳原子和氧原子的態密度投影(pDOS)

(e)CHDA的VBM波函數分布和NaCHD與Na2CHDA的CBM波函數分布

(f)氫轉移誘導的電化學反應機理。

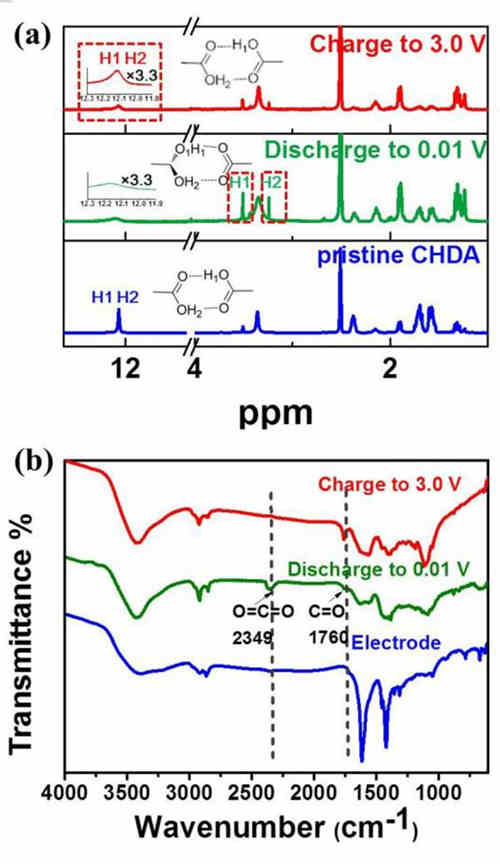

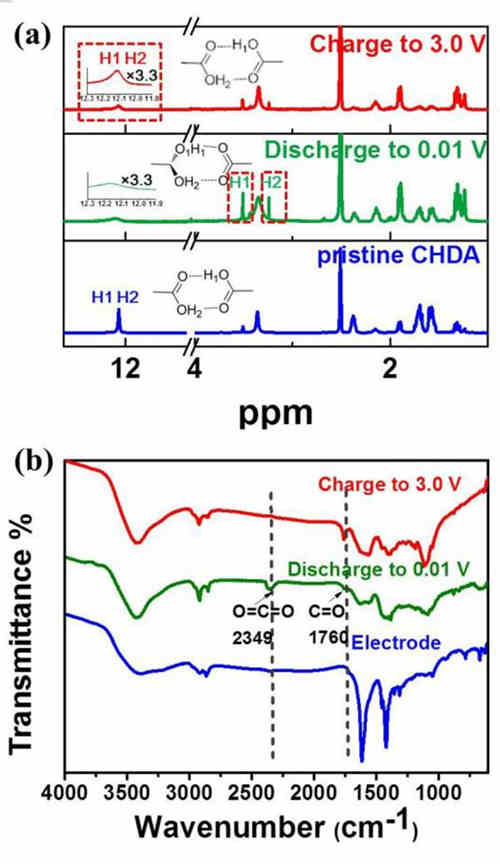

圖3. 氫轉移機理的實驗論證

CHDA電極、放電至0.01 V、再充電至3.0 V的(a)1 H NMR譜和(b)FTIR光譜。

【小結】

該項研究提出非共軛羧酸族具有更多的調節電化學氧化還原電位和容量的選擇,這對于經典共軛羧酸化合物作為唯一的陽極材料的依賴性是一個重大的突破。以1,4-環己烷二羧酸(CHDA,C8H12O4)為非共軛羧酸的一個典例,該項工作的計算表明,羧酸官能團在儲鈉過程中的電化學活性被兩個相鄰羧酸基團之間的氫轉移所激發。電子穩定化是通過氫鍵轉移作為介質,由π*反鍵到σ鍵的軌道改變實現的,其在一定程度上抑制了反應中間體并提高了電化學可逆性。研究者在結構上對鈉化、脫鈉和電化學性能的描述與計算預測完全一致,他們通過氫轉移誘導的電化學反應機制開辟了尋找高容量和高可逆陽極的新途徑。

【成果簡介】

近日,中科院上海硅酸鹽研究所劉建軍、上海交通大學王開學等人合作報道了1,4-環己烷二羧酸(C8H12O4,CHDA),它是羧酸與非共軛環(-C6H10-)連接的有機非共軛羧酸類化合物,可以與兩個Na離子發生電化學反應,產生了高比容量284 mA h/g(100次循環后249 mA h/g)和良好的倍率性能。第一性原理計算表明,氫轉移誘導的從π*反鍵到σ鍵的軌道轉換能夠穩定嵌入的兩個電子,且具有未配對電子的活性中間體可以被局域的σ鍵和空間位阻所穩定。CHDA作為陽極材料的一個顯著優點是具有良好的可逆性和相對恒定的電壓,因而他們預計將會有大量的有機非共軛化合物可作為充電機充電鈉離子蓄電池中有前景的陽極材料,同時,這項工作為開發用于充電機充電鈉離子蓄電池的新型有機陽極材料提供了新的線索。該研究發表于Angewandte Chemie International Edition,題為“Non-Conjugated Dicarboxylate Anode Materials for Electrochemical Cells”,上海交通大學馬超,上海硅酸鹽研究所和太原理工大學聯合培養生趙曉琳是共同第一作者。

【圖文導讀】

圖1. CHDA電化學活性的實驗評估

(a)在0.5mV/s的掃描速率下的循環伏安曲線

(b)恒電流放電/充電過程

(c)在0.1A/g的電流密度下的循環穩定性

(d)在不同的電流密度下的倍率性能。

圖2. 充放電過程分析

(a)放電過程中結構的演變,沿(100)方向的CHDA,NaCHDA和Na2CHDA弛豫后的晶體結構

(b)放電過程中鍵長的變化,表明氫轉移過程

(c)對CHDA的碳和氧原子進行Bader電荷分析,表征電化學活性位點

(d)NaxCHDA (x = 0,1,2)中-C(OH)2基團中碳原子和氧原子的態密度投影(pDOS)

(e)CHDA的VBM波函數分布和NaCHD與Na2CHDA的CBM波函數分布

(f)氫轉移誘導的電化學反應機理。

圖3. 氫轉移機理的實驗論證

CHDA電極、放電至0.01 V、再充電至3.0 V的(a)1 H NMR譜和(b)FTIR光譜。

【小結】

該項研究提出非共軛羧酸族具有更多的調節電化學氧化還原電位和容量的選擇,這對于經典共軛羧酸化合物作為唯一的陽極材料的依賴性是一個重大的突破。以1,4-環己烷二羧酸(CHDA,C8H12O4)為非共軛羧酸的一個典例,該項工作的計算表明,羧酸官能團在儲鈉過程中的電化學活性被兩個相鄰羧酸基團之間的氫轉移所激發。電子穩定化是通過氫鍵轉移作為介質,由π*反鍵到σ鍵的軌道改變實現的,其在一定程度上抑制了反應中間體并提高了電化學可逆性。研究者在結構上對鈉化、脫鈉和電化學性能的描述與計算預測完全一致,他們通過氫轉移誘導的電化學反應機制開辟了尋找高容量和高可逆陽極的新途徑。

- 上一篇:如何評價充電機充電動力蓄電池? 2018/6/23

- 下一篇:充電機充電鋰硫電池汽車什么時候會出現在我們的生活中? 2018/6/23